Un’artista “nuova”, che in ogni caso teniamo d’occhio da un po’ di tempo.

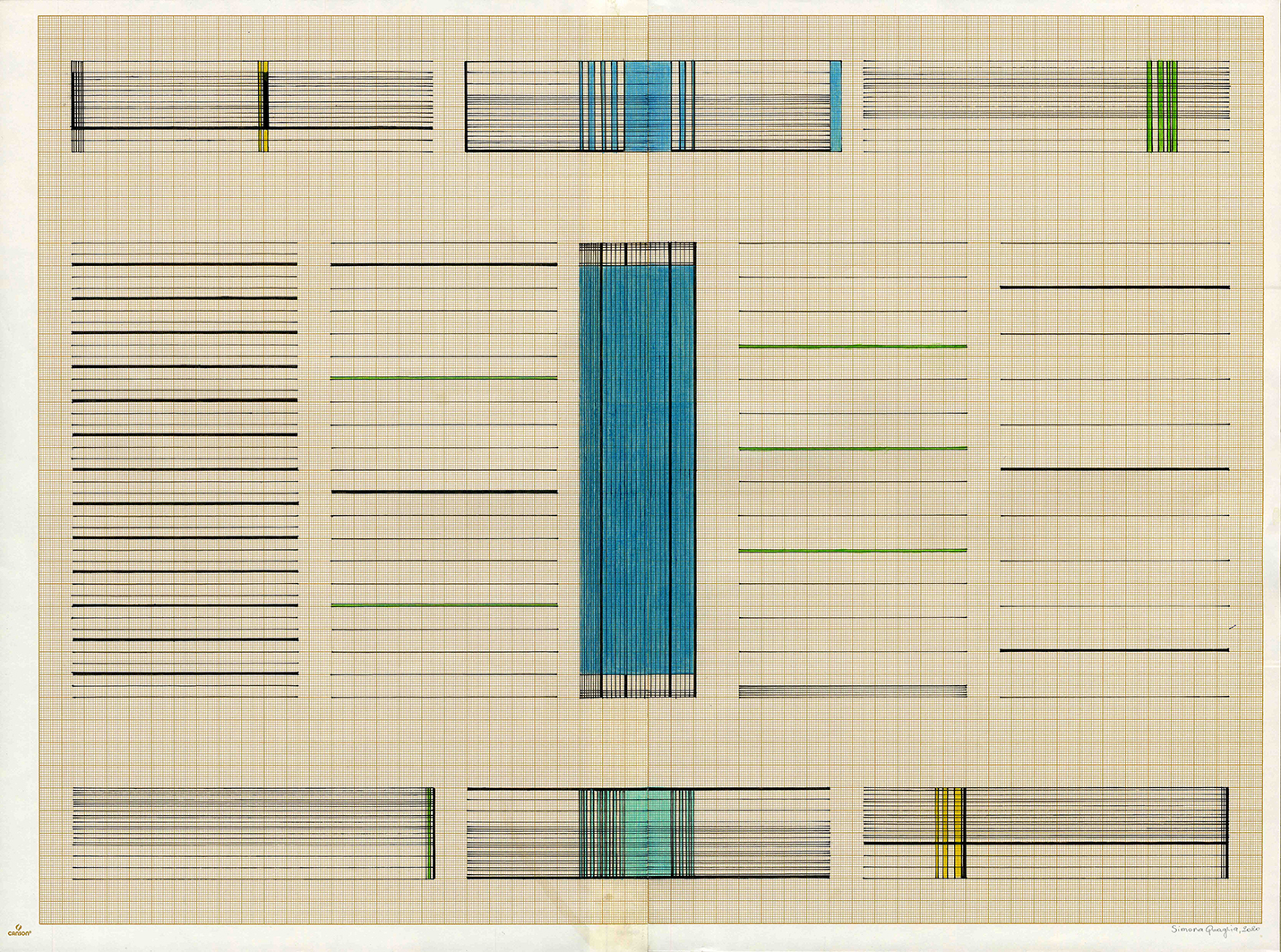

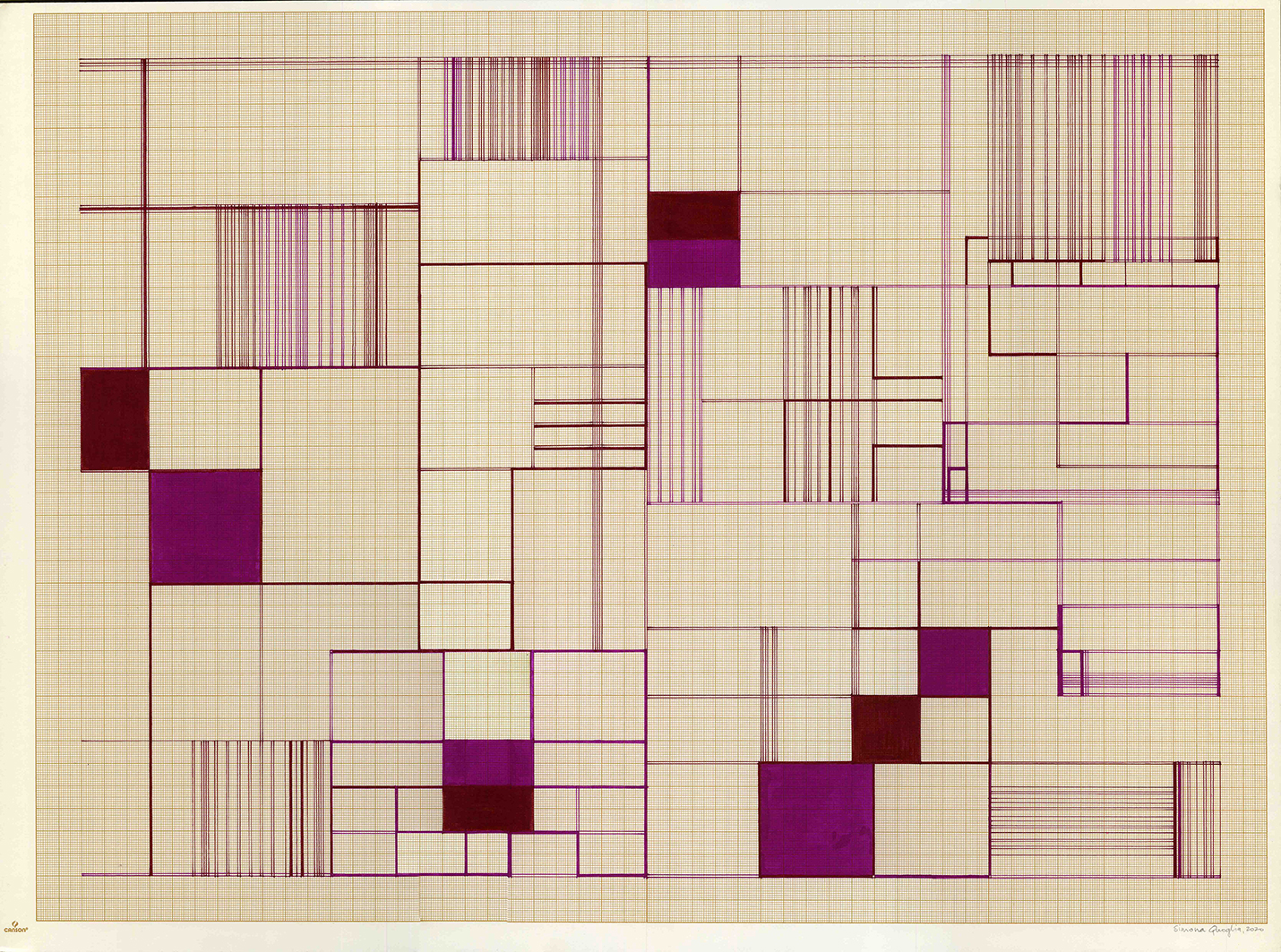

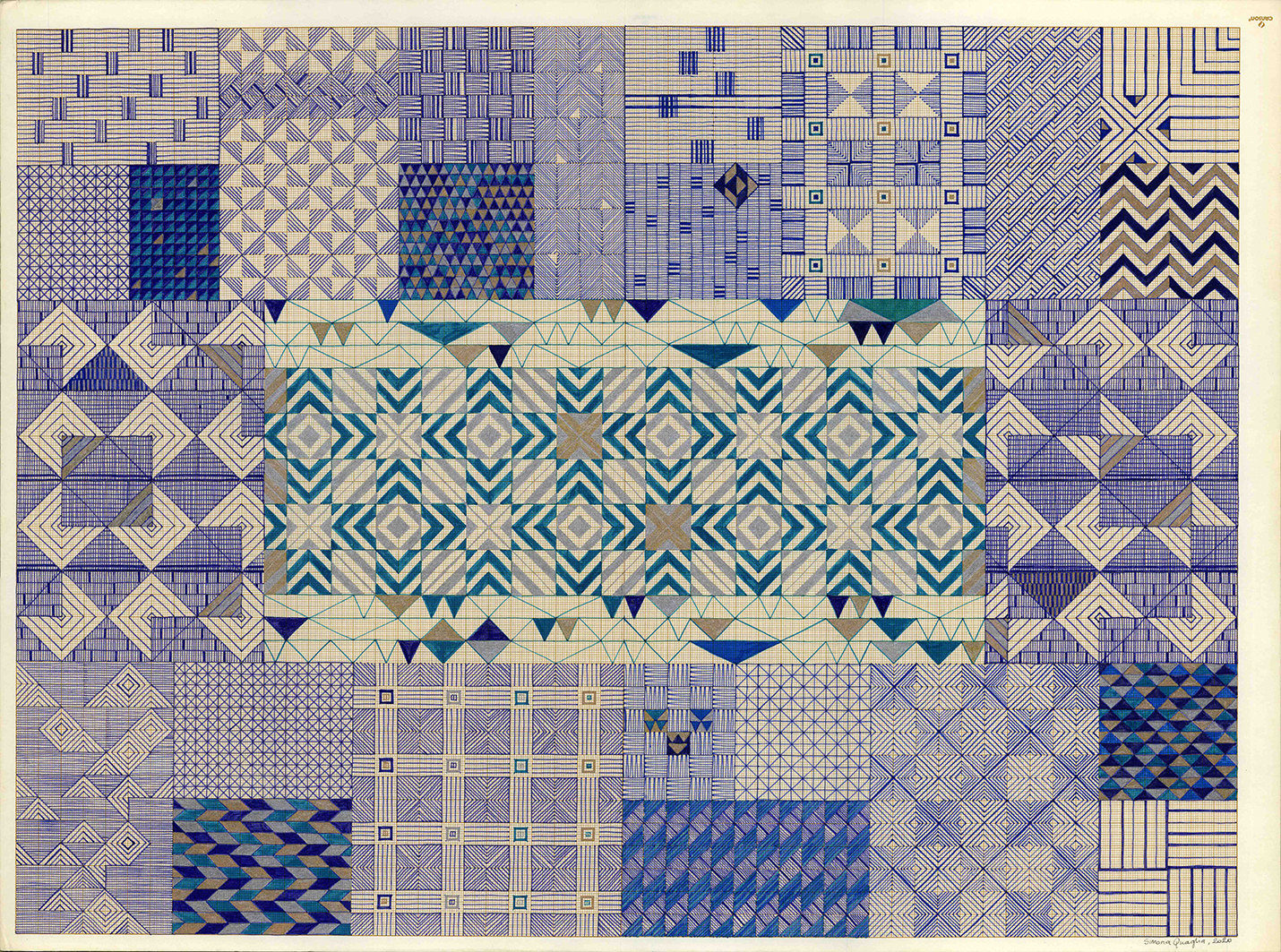

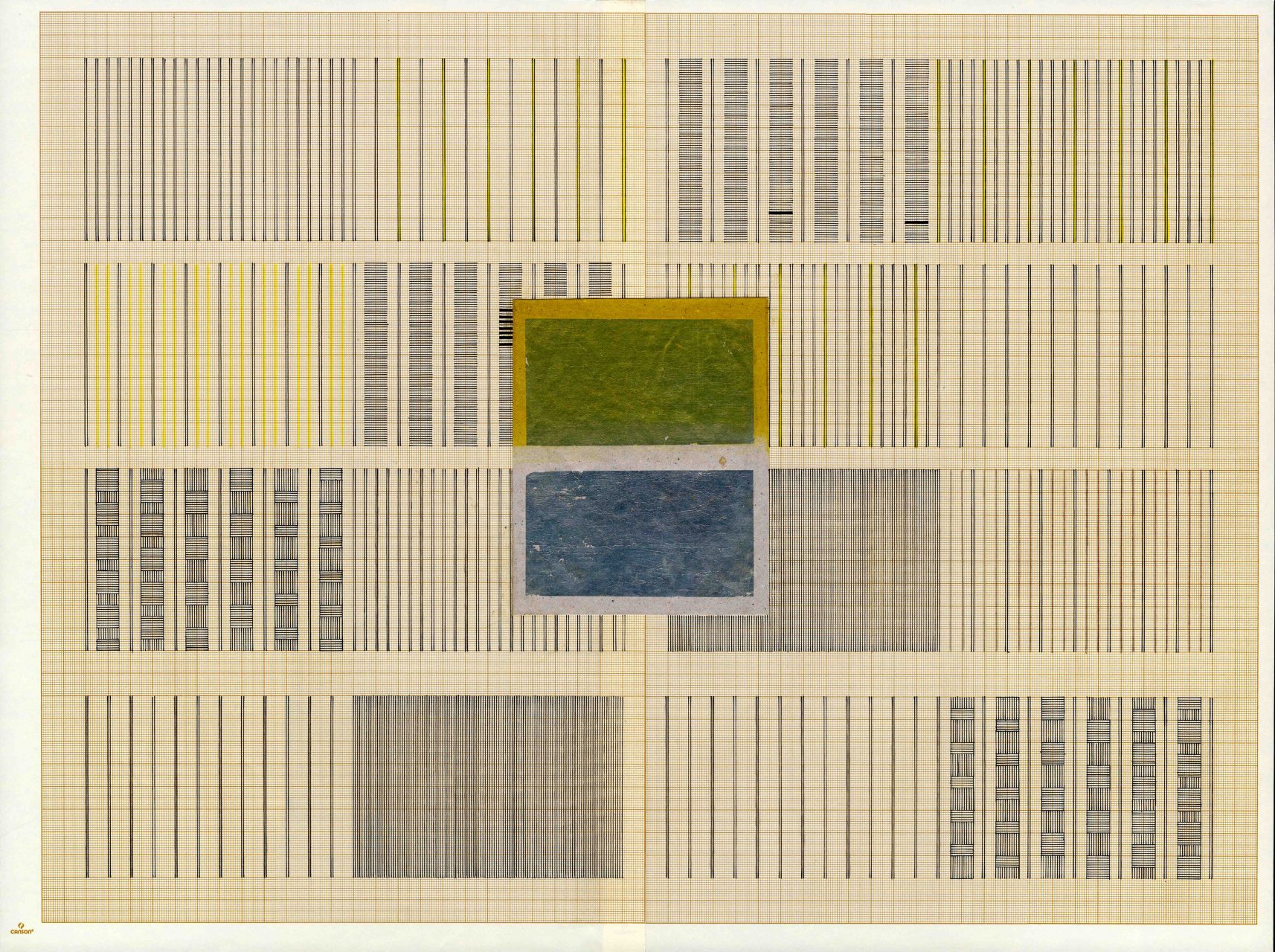

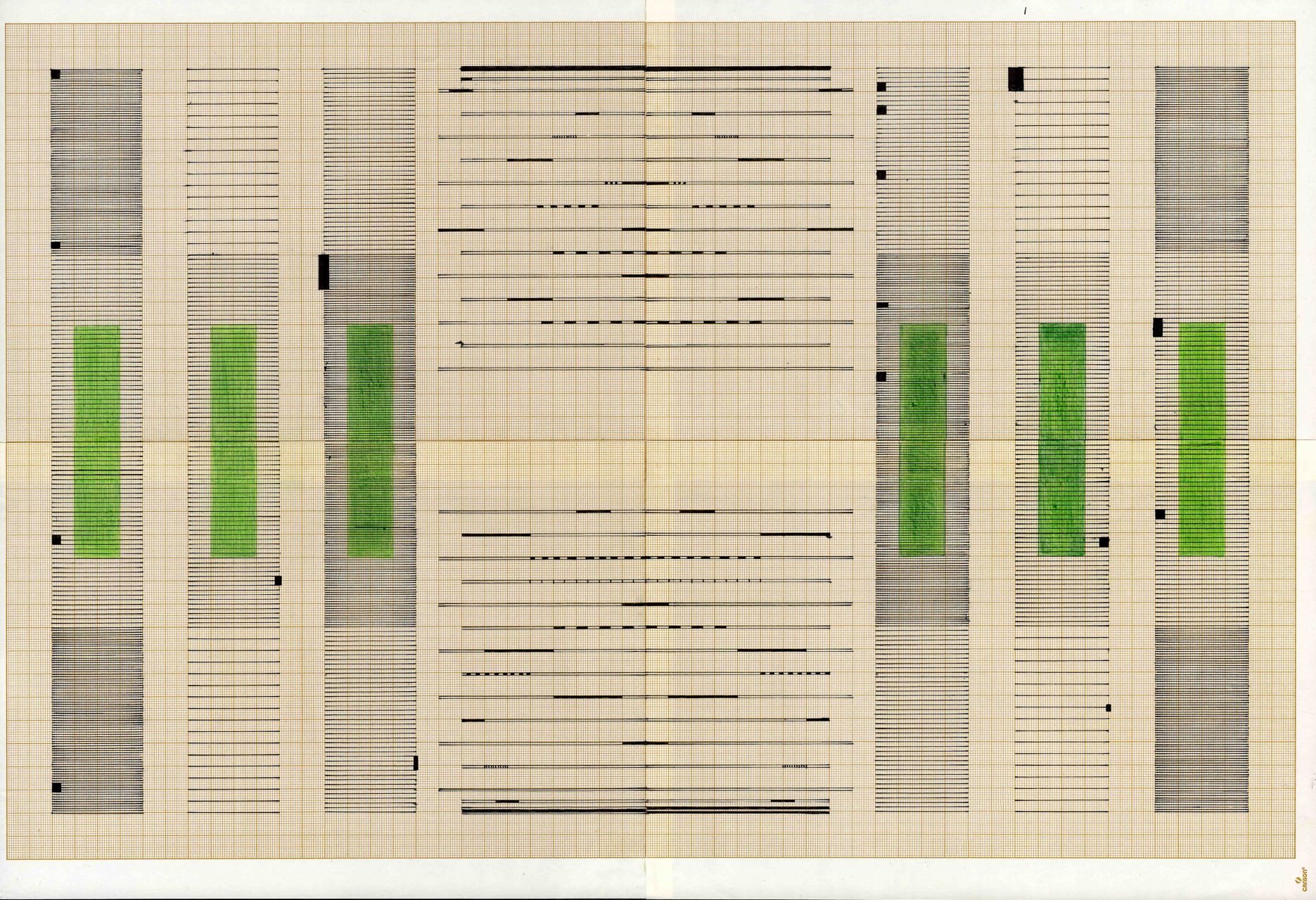

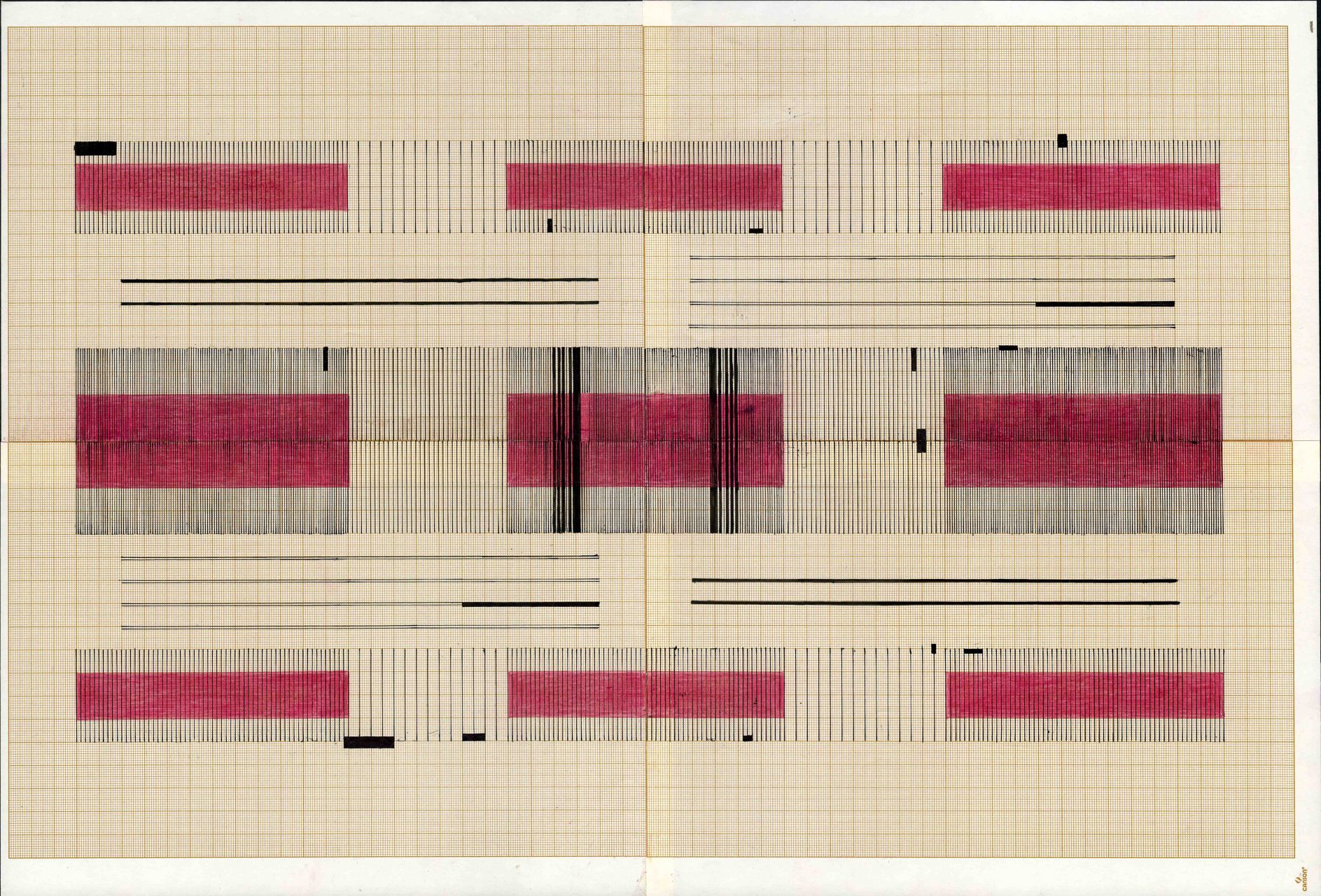

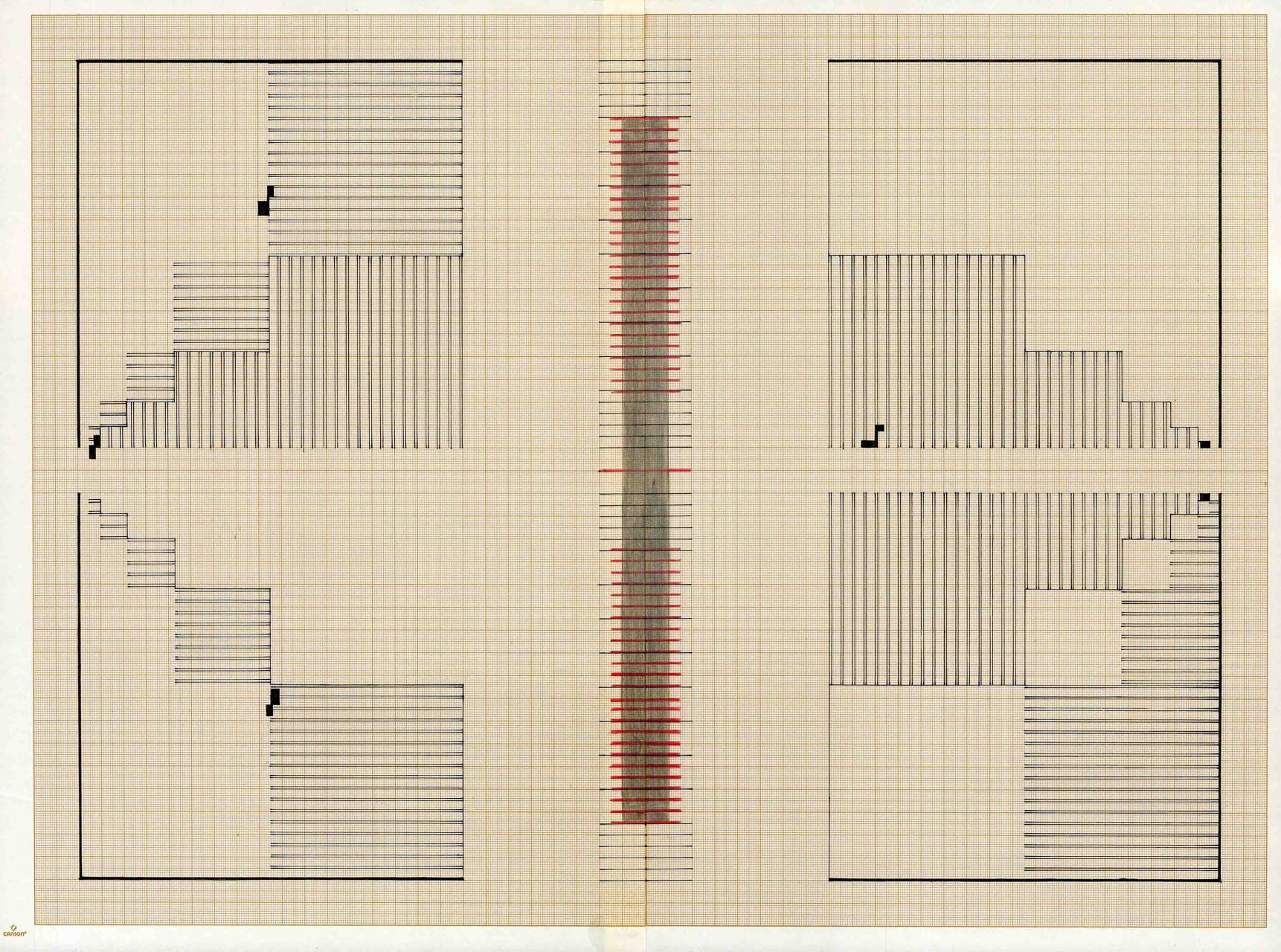

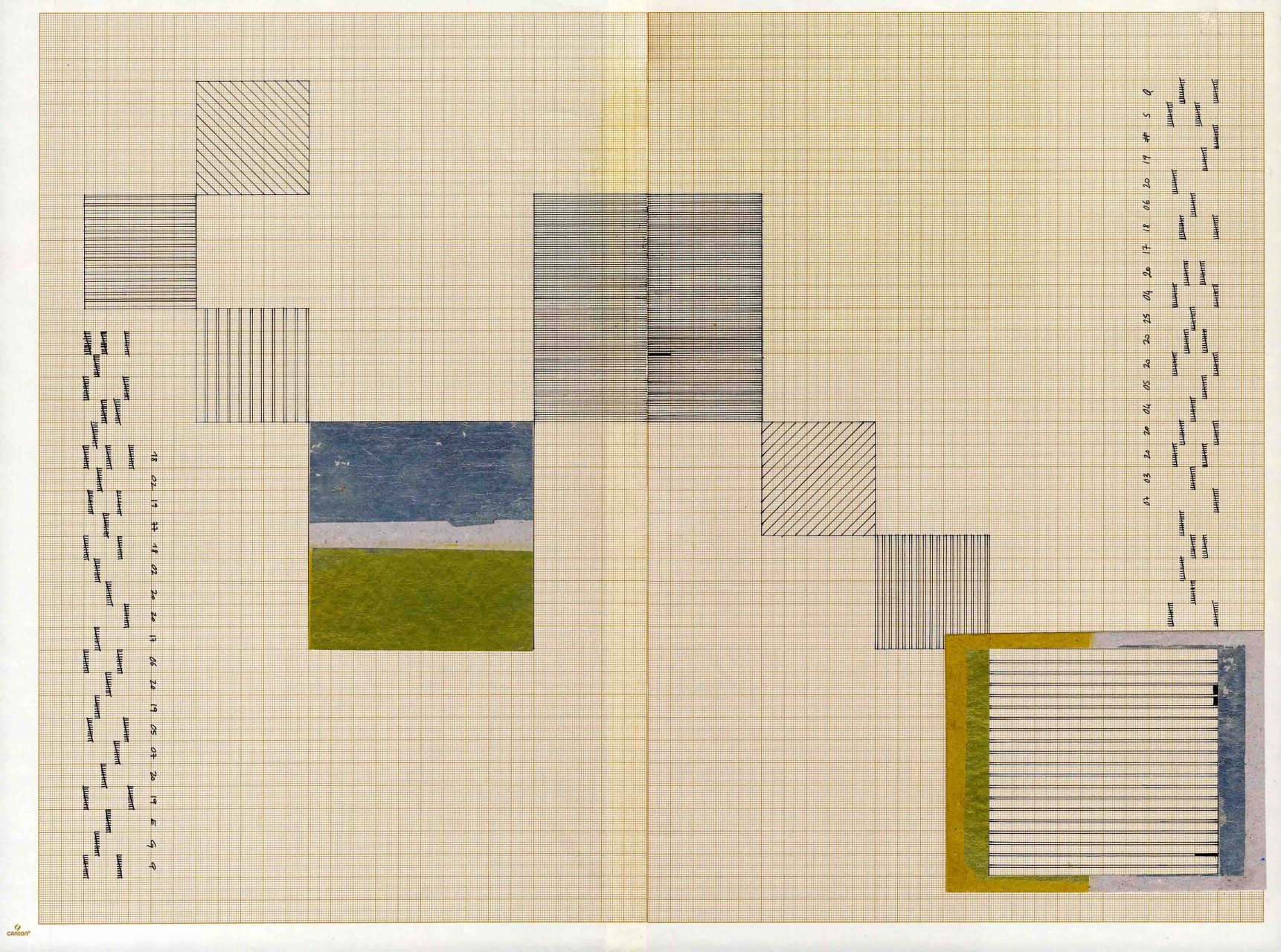

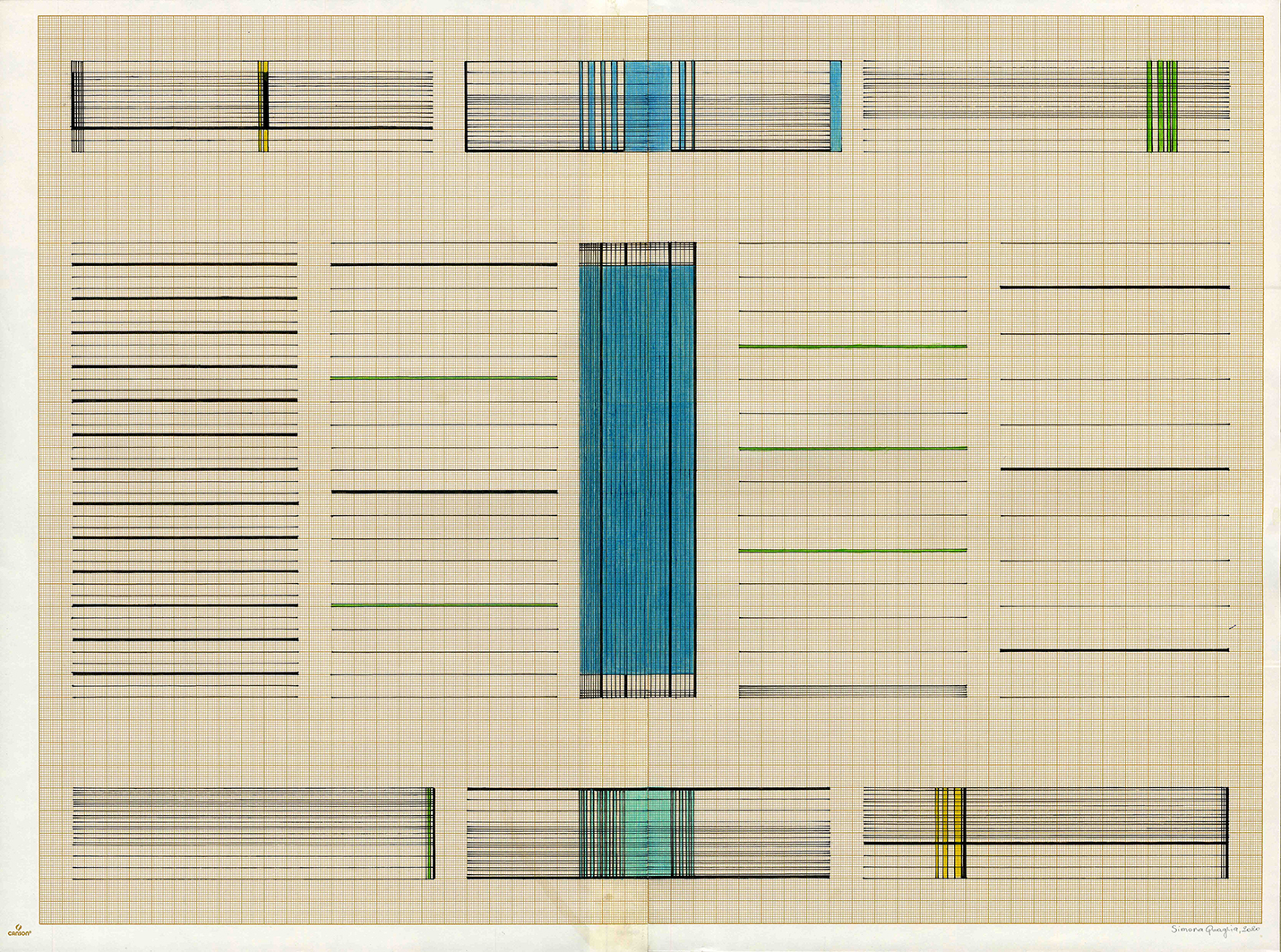

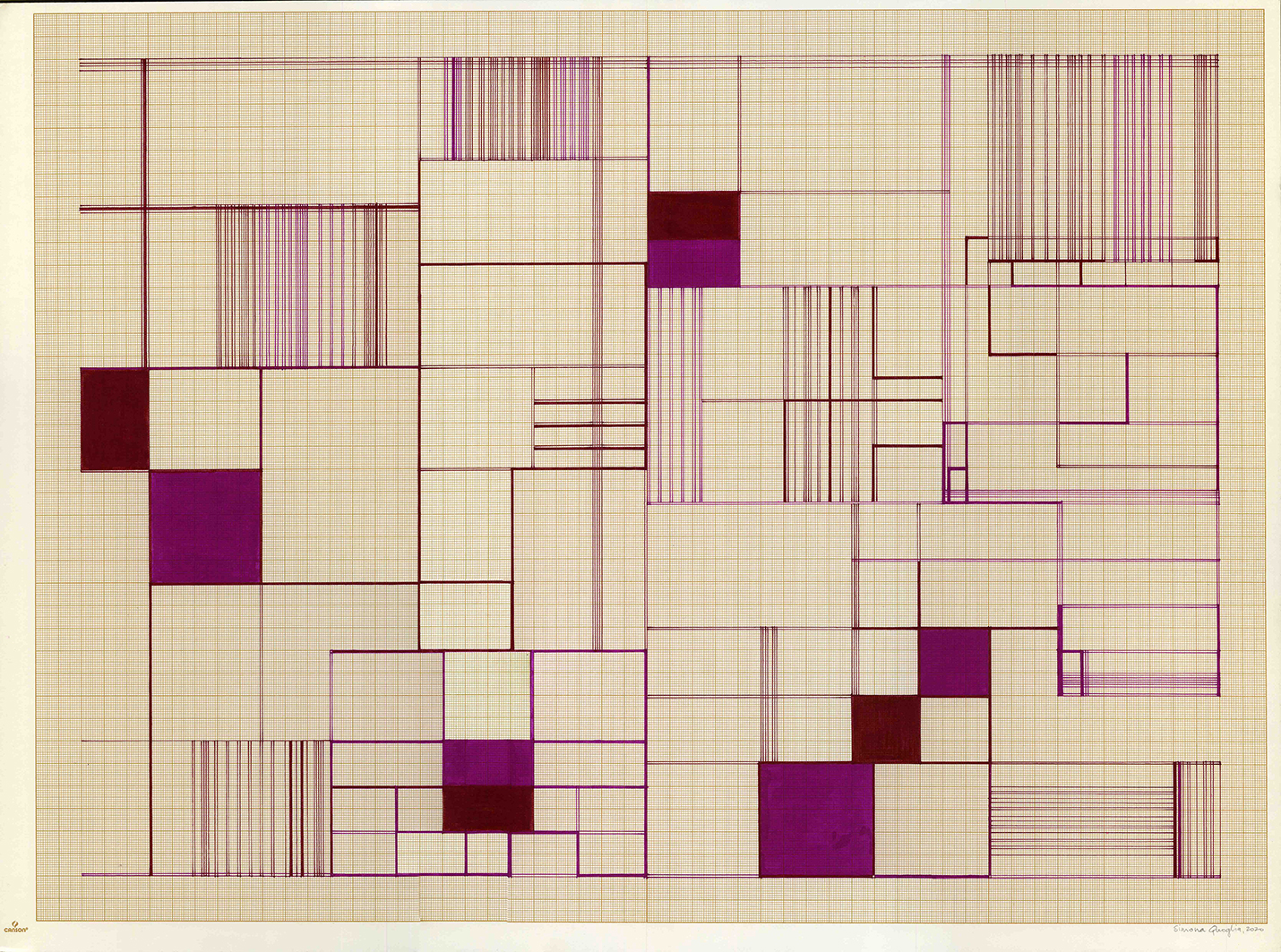

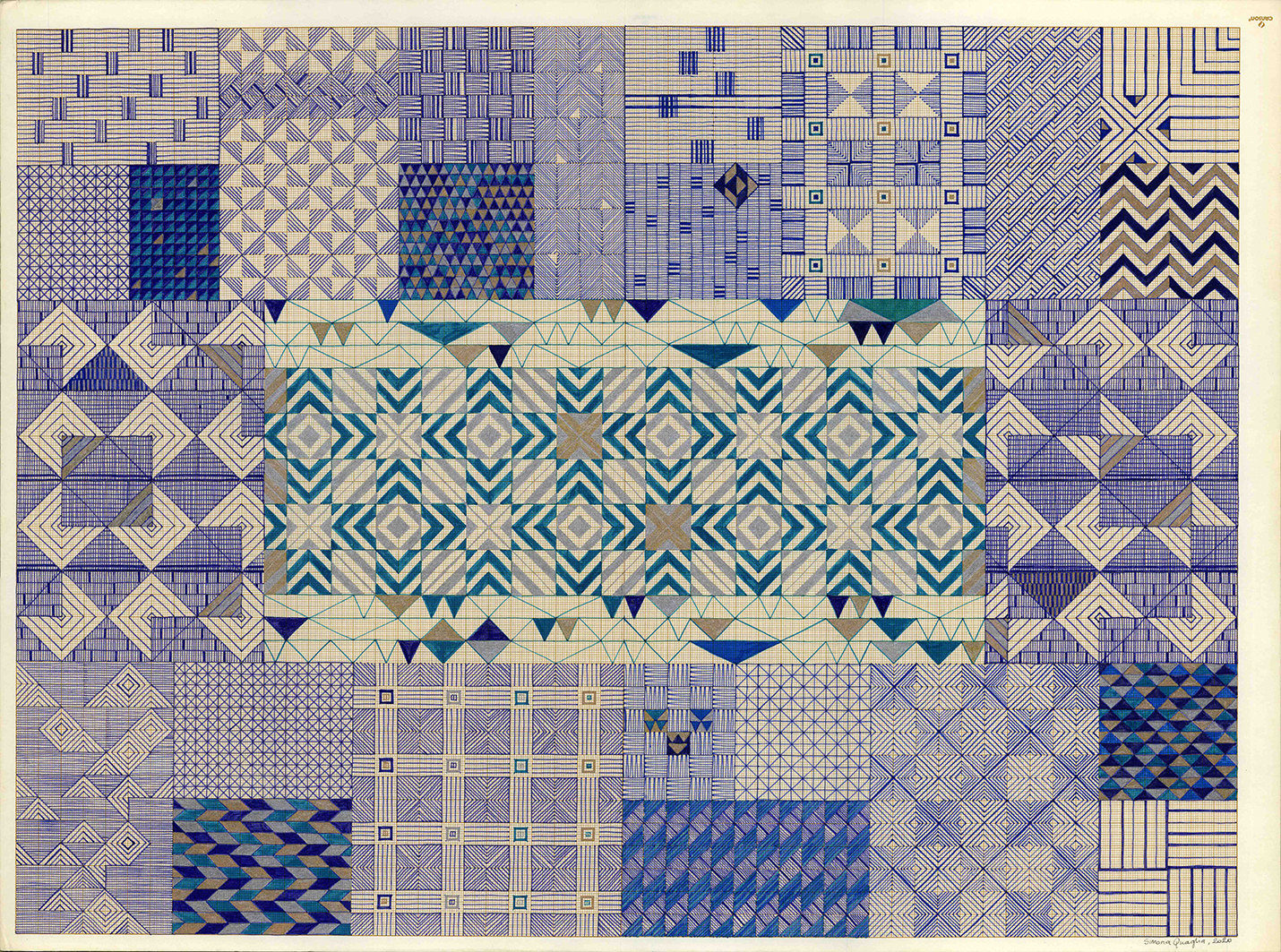

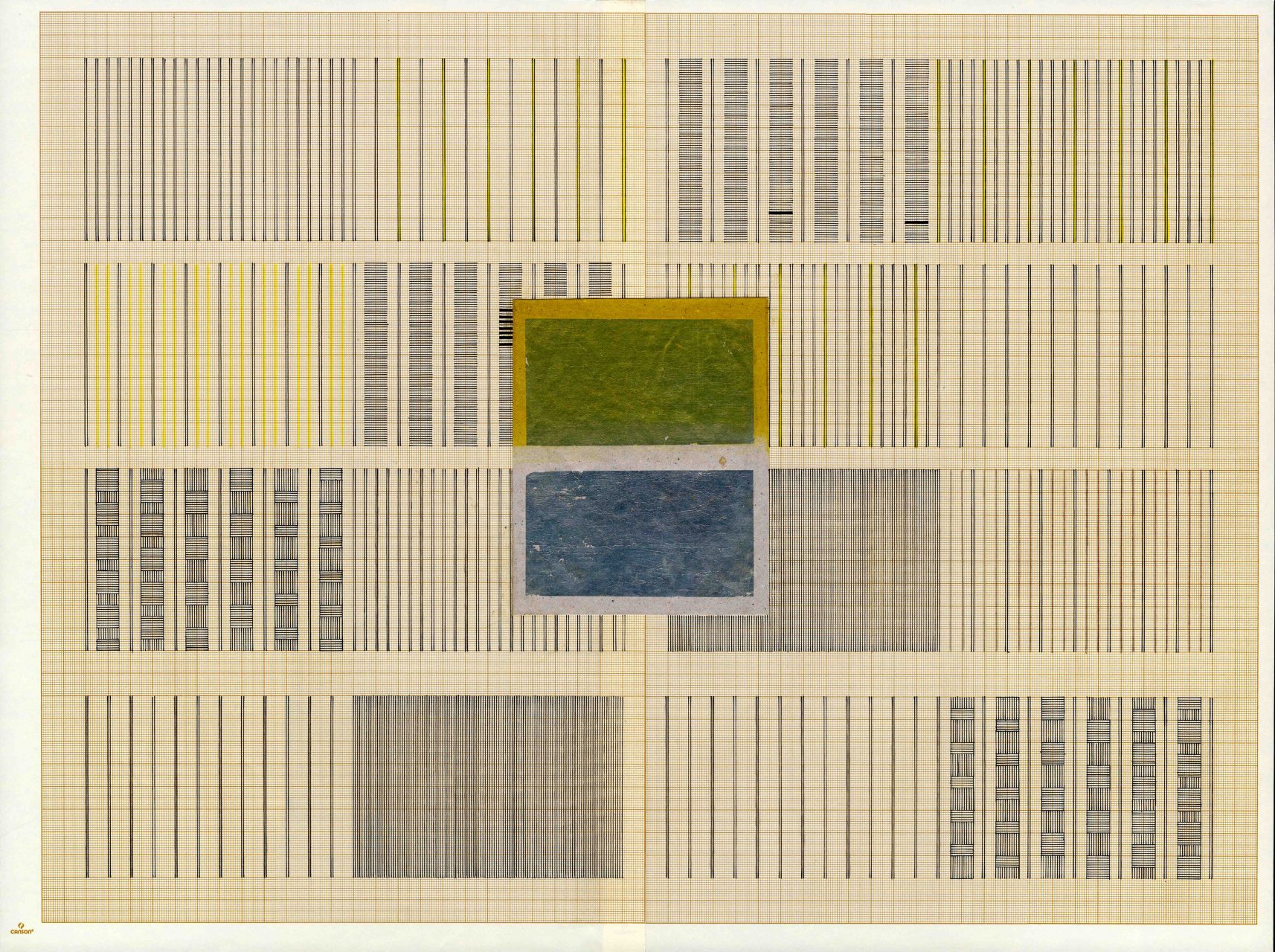

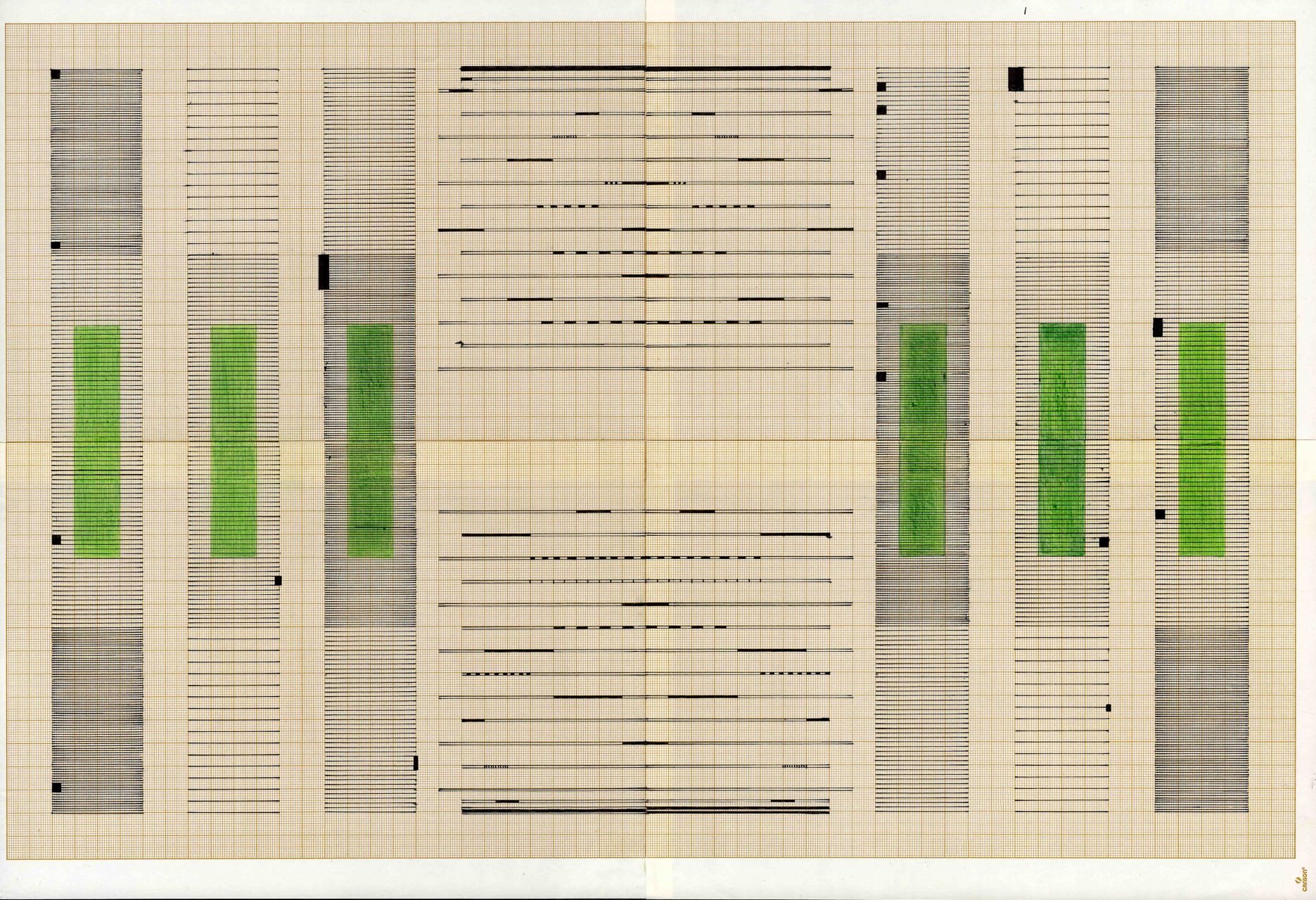

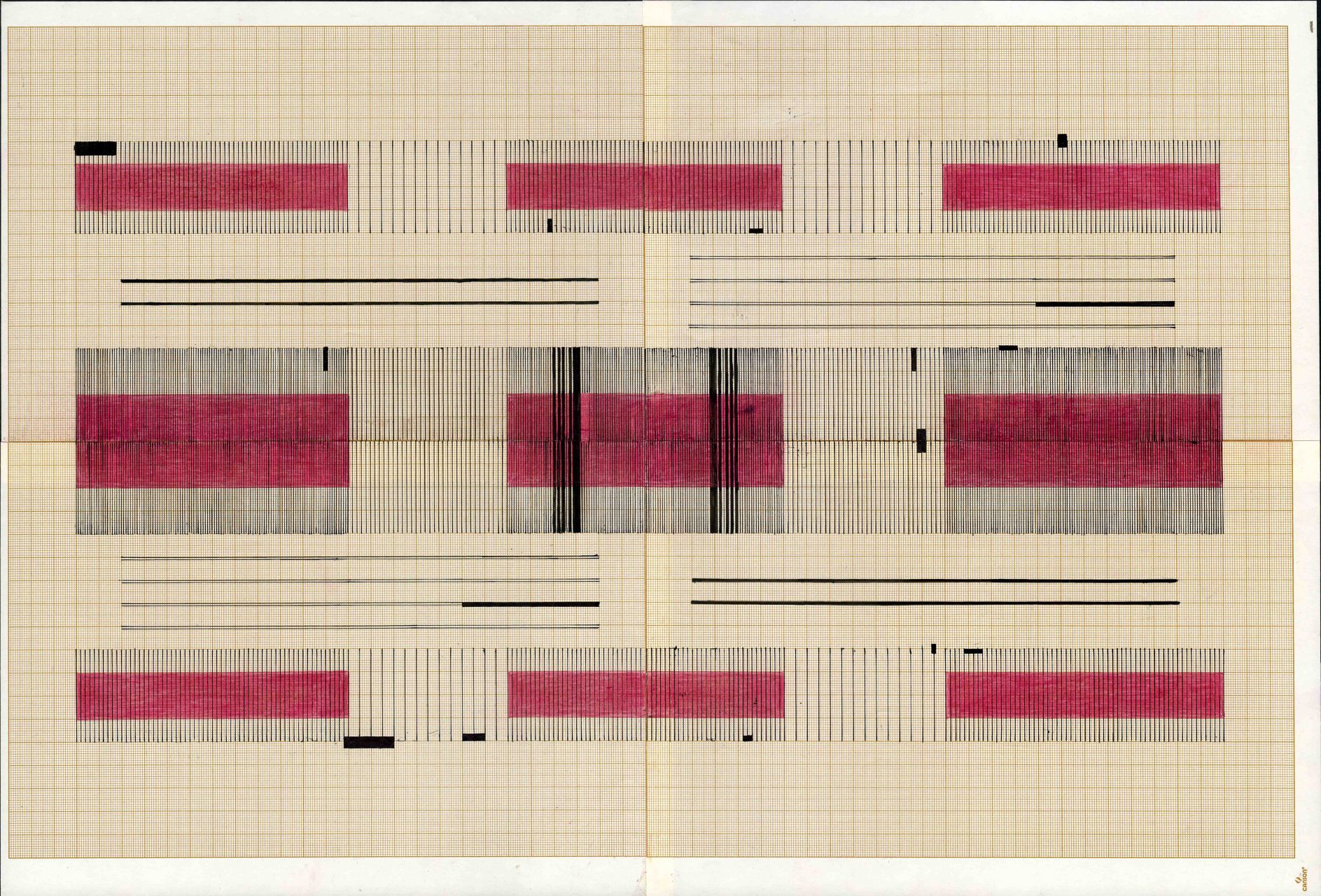

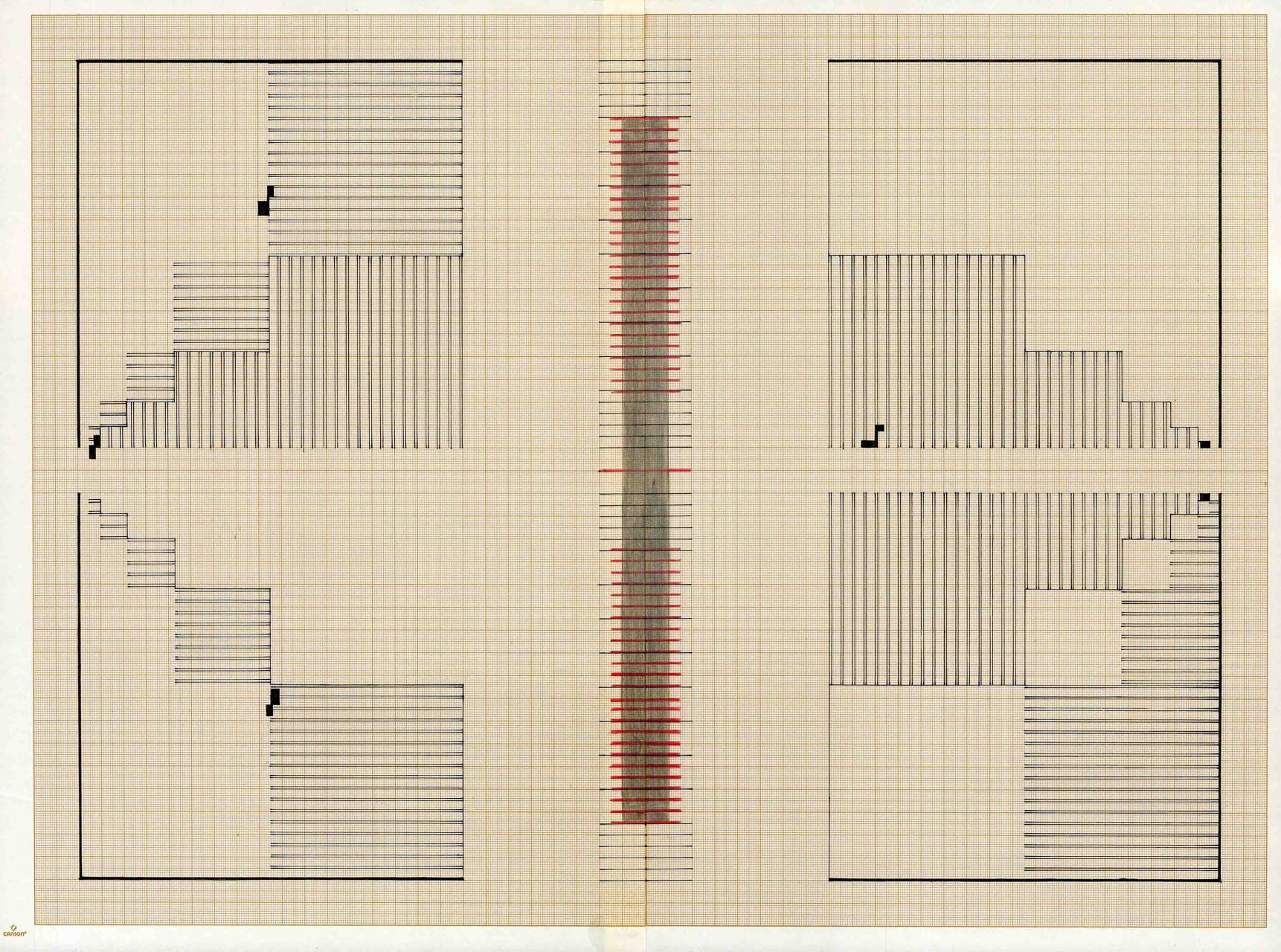

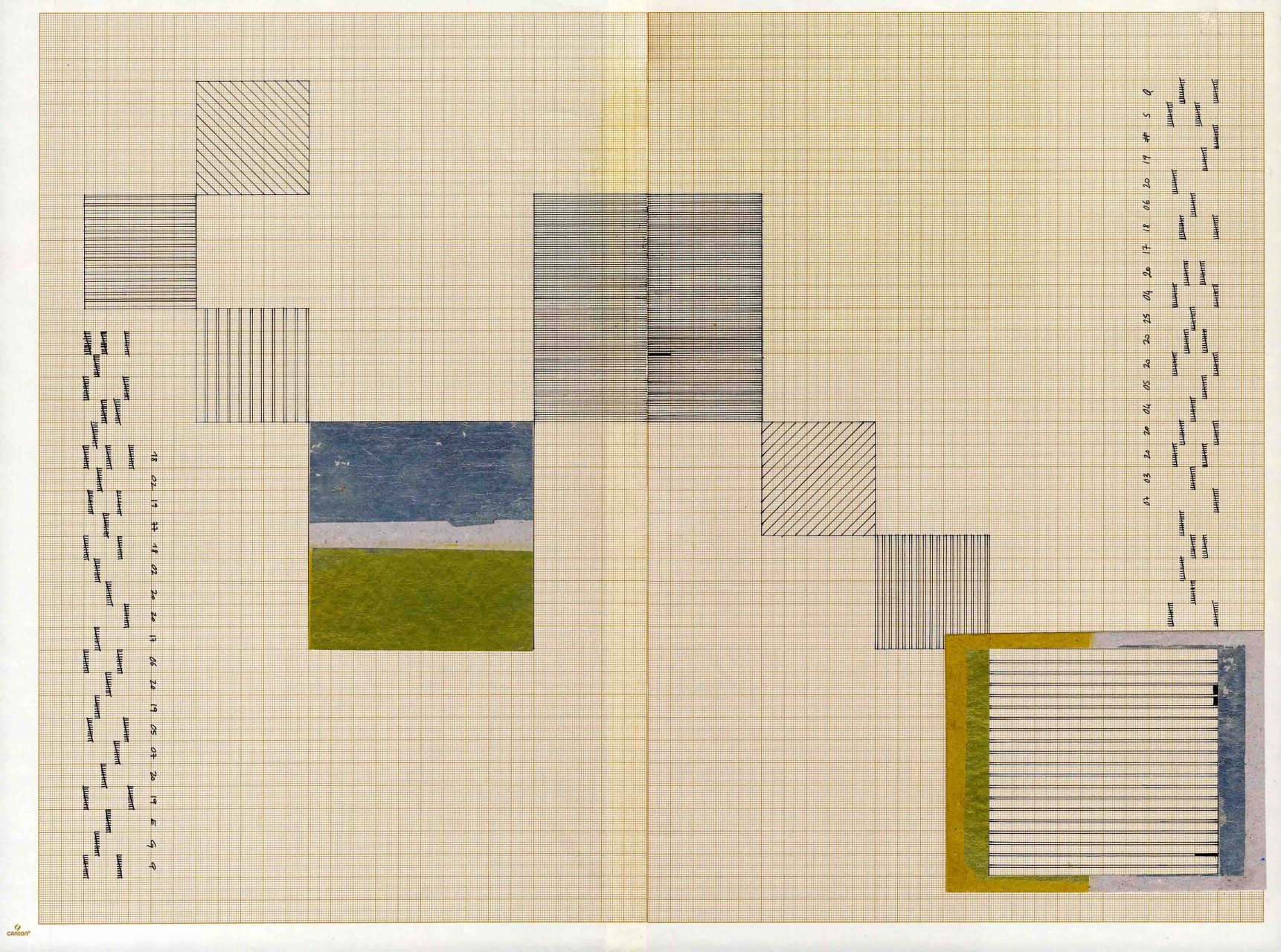

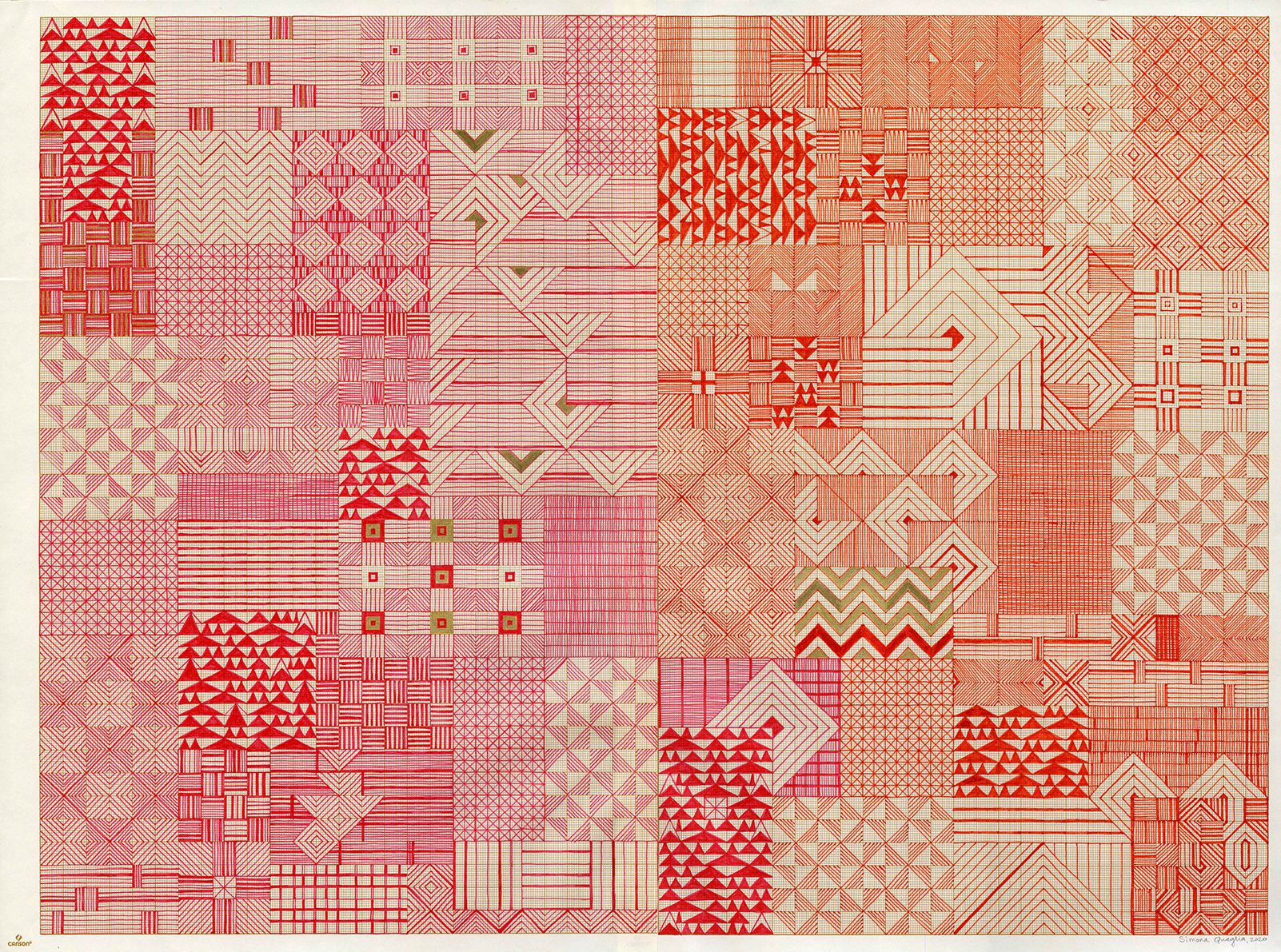

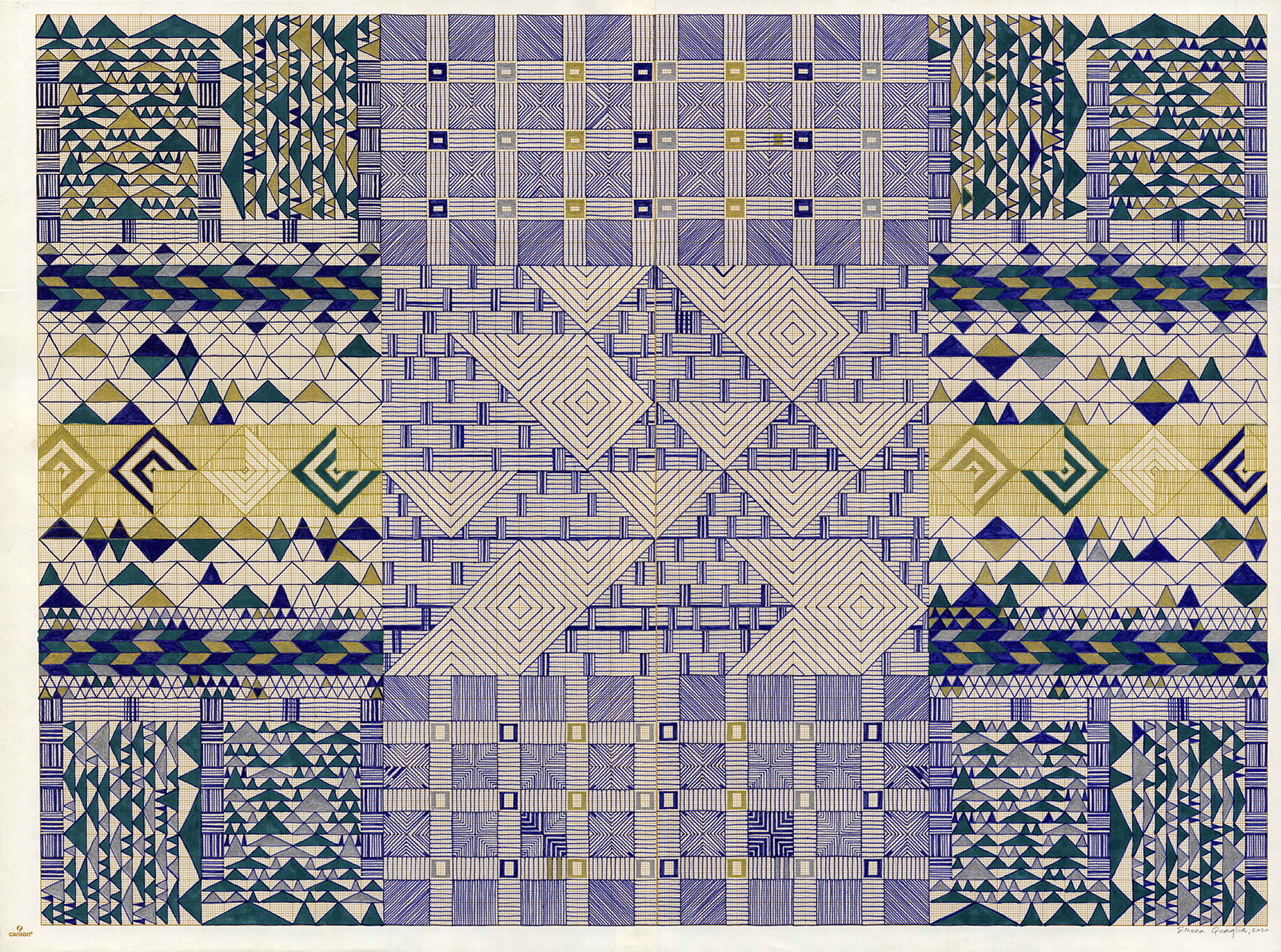

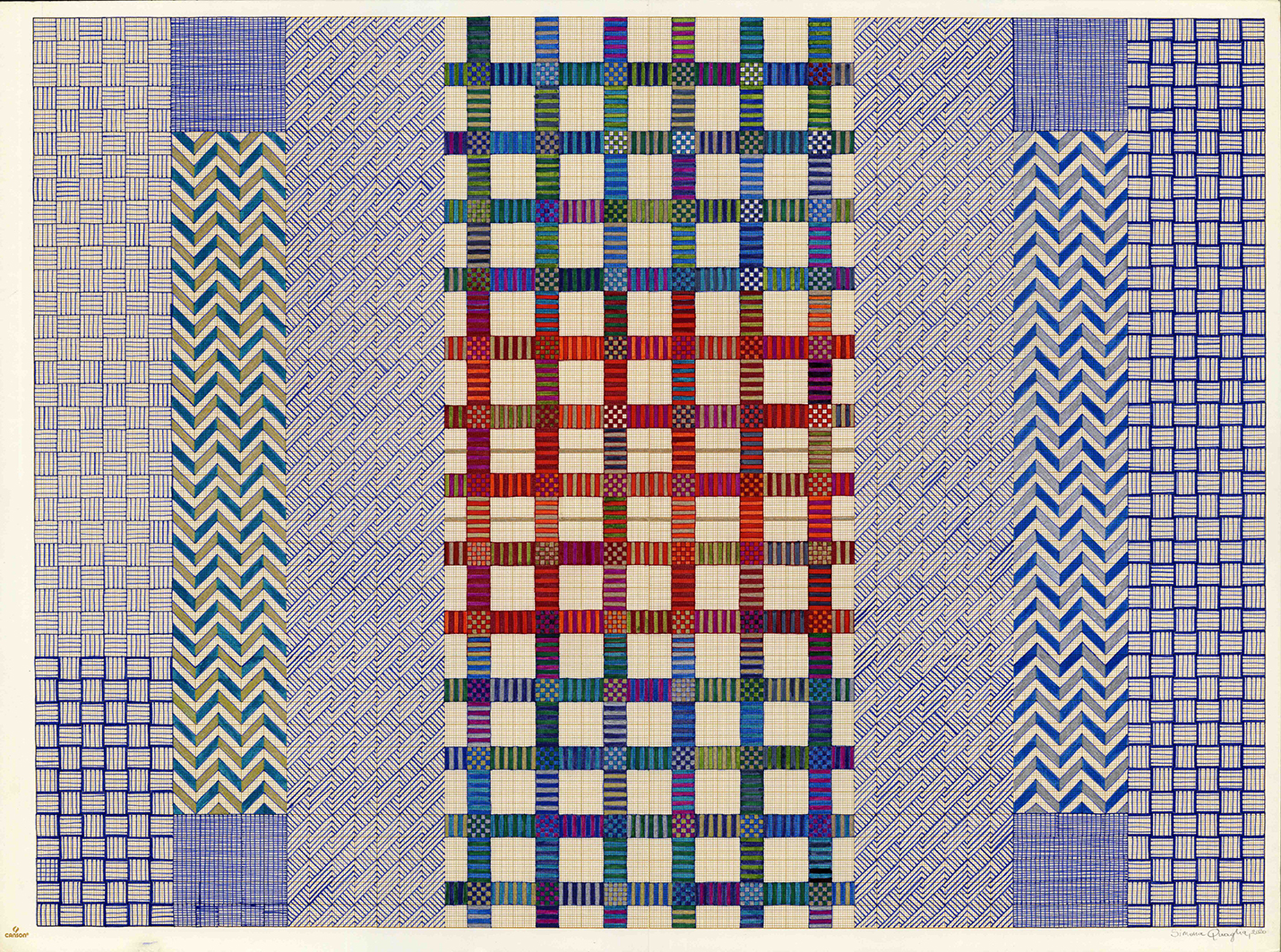

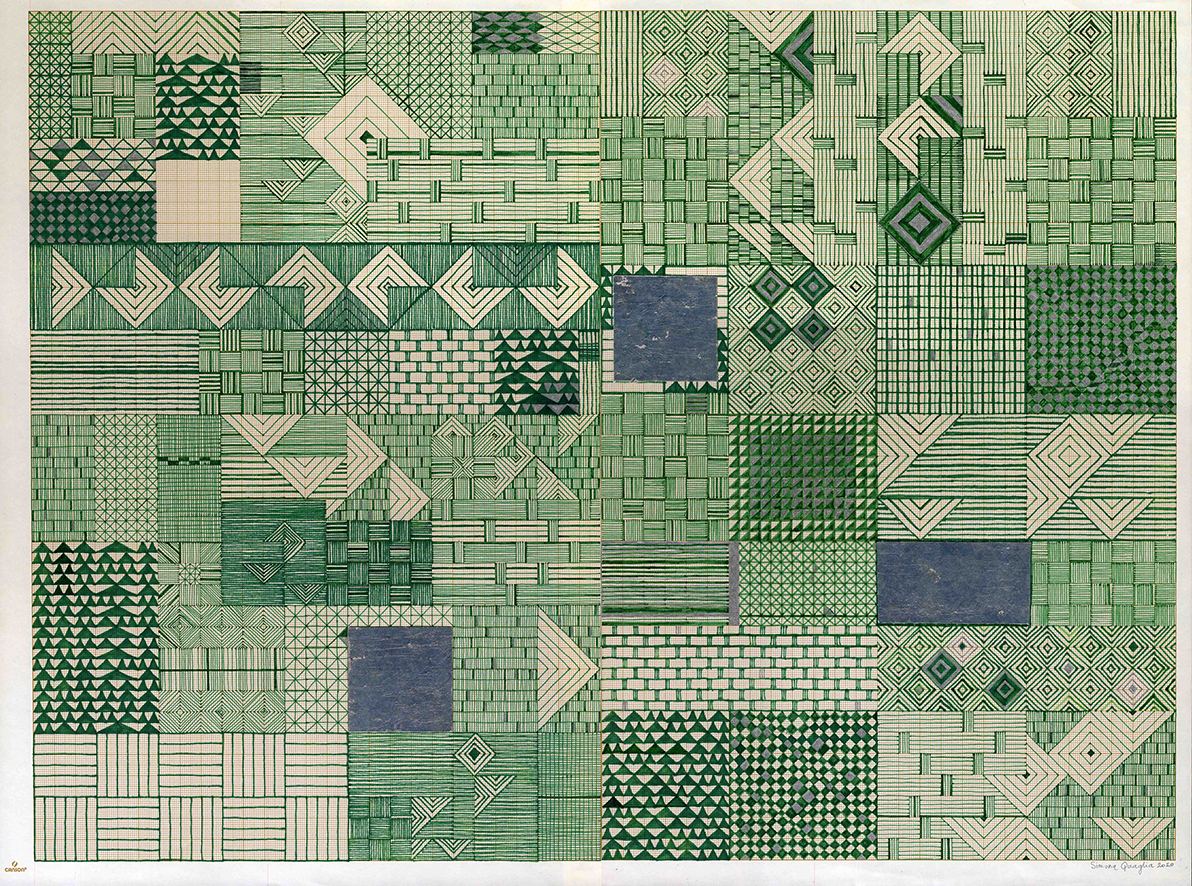

Inchiostro, pastello e talvolta collage su carta millimetrata. Misura indicativa 40×60 cm.

Intervista a Simona Quaglia di Beatrice Gaspari

(gennaio 2020)

Quando hai cominciato a disegnare?

Avevo 13 anni, e nessun tipo di formazione artistica.

A 18 anni ho passato un anno negli Stati Uniti: lì ho frequentato lezioni di arte applicata. C’era pochissima teoria nel sistema scolastico americano, l’insegnamento era estremamente concreto: passavamo ore a realizzare collage, composizioni. Poi ho smesso di disegnare per un lungo periodo, e ripreso in maniera sistematica solo di recente: ora lavoro in media due ore al giorno.

Hai ricominciato relativamente da poco, ma sembra che tu abbia un’idea ben precisa di quello che vuoi realizzare…

L’ispirazione è cambiata: adesso mi sento molto più orientata al piano culturale che a quello pratico: sono una grande fruitrice di mostre e libri d’arte, e in generale sono decisamente attratta da chi si esprime in maniera non verbale. Trovo che la comunicazione a parole sia convenzionale, e soprattutto ambigua: le parole non hanno sempre il medesimo significato per le persone.

In questo senso, per me disegnare ha una funzione ben precisa: mi fornisce una grammatica espressiva personale ma allo stesso tempo inequivocabile, e in qualche modo universale. Mi è necessario per riordinare le emozioni quando non sono in grado di trovare un equilibrio.

Quando hai cominciato a viaggiare per lavoro?

Dagli Stati Uniti sono poi tornata, e mi sono trasferita a Venezia. Studiavo lingue orientali. Mentre vivevo lì, sono partita per l’India. Ho scoperto una società complessa, con regole schematiche, ma da straniera era come avvicinarsi a un grande parco giochi a cielo aperto: ricchissimo di stimoli visivi, colori, idee da processare. Poco a poco, viaggiare (e organizzare viaggi in paesi lontani dall’Italia e dall’Europa) è diventato il mio mestiere.

Quanto conta nel tuo lavoro artistico la tua esperienza di vita?

Viaggiare mi ha aiutato a sviluppare un senso globale: checché se ne dica, ho avuto modo di appurare che l’estetica ha delle regole specifiche condivise da gran parte del mondo. Il bello è soggettivo, si dice. Io credo che valga esattamente l’opposto: alcune regole relative alla simmetria, alla ripetitività, a un certo tipo di ordine compositivo si ritrovano nella maggior parte delle culture.

Quanto pesa invece una ricerca artistica più specifica?

Trovo ispirazione nelle forme d’arte istituzionale, nei musei, nelle mostre, ma ho bisogno di circondarmi anche di stimoli apparentemente più quotidiani. Per me funzionano molto bene le sedie: da oggetti d’uso comune sono stati nei secoli rivisitati e sublimati. Ora, spesso, assolvono una pura funzione estetica. Una per tutte, la Wishbone di Hans Wegner: ci ritrovo una forte carica erotica. Ma gli stimoli non arrivano solo da oggetti di design autoriale: i tappeti tradizionali Kilim, ad esempio, se si è in grado di leggerli, raccontano storie complesse, in cui certe simbologie ritornano, ripetute: il triangolo, simbolo semi-universale di fertilità, sessualità… Sono stata in Turchia: mi hanno spiegato che la stella, motivo decorativo in un certo tipo di tappeto tradizionale, simboleggia la giovane che, pronta a maritarsi, si reca dai genitori, le mani sui fianchi, le gambe leggermente divaricate, a dire: “Sono adulta, sono pronta. Lasciatemi andare!”.

Gli artisti che inserisci nella tua top list: tra gli altri, Bice Lazzari, Eva Hesse, Ruth Asawa, Agnes Martin, Annie e Josef Albers, ma anche Bill Taylor, Sol Lewitt… Un universo completo, in cui figurativo e astratto sembrano dialogare, più che opporsi.

Ultimamente guardo tanto a Bice Lazzari e Agnes Martin. Entrambe estremamente rigorose, con una concezione dello spazio lineare, pulita, minimale, e uno spiccato gusto per la ripetitività.

Dare delle limitazioni rigorose allo spazio, dividerlo, ribadirlo: trovo che siano azioni estremamente poetiche, che giocano con il concetto di limiste. Ma soprattutto con l’idea di infinito, per tutti noi umani così difficile da afferrare. Sono convinta che molti astrattisti, tramite la ripetizione ossessiva di un tratto, di una forma, cerchino di fare dialogare concetti universalmente difficili da conciliare. Ma apprezzo anche alcuni artisti figurativi, nei quali riconosco una forte carica di spontaneità.

Sei nata in Lombardia, vicino all’Adda. Il paesaggio rettilineo, la pianura, ti hanno influenzato nella scelta compositiva?

Non c’è bisogno di venire dalla pianura per apprezzare la linearità: cardo e decumano sono il fulcro del linguaggio visivo di noi occidentali. In un suk, le persone del posto si orientano in modo istintivo, sbalordendoci. Quel tipo di caos concentrico, per me, sarà sempre una lingua straniera.

-

My own music, 2020. 42x56,5 cm

My own music, 2020. 42x56,5 cm -

Cortocircuiti emotivi, 2020. 42x56,5 cm

Cortocircuiti emotivi, 2020. 42x56,5 cm -

Deep down in the sea, 2020. 42x56,5 cm

Deep down in the sea, 2020. 42x56,5 cm -

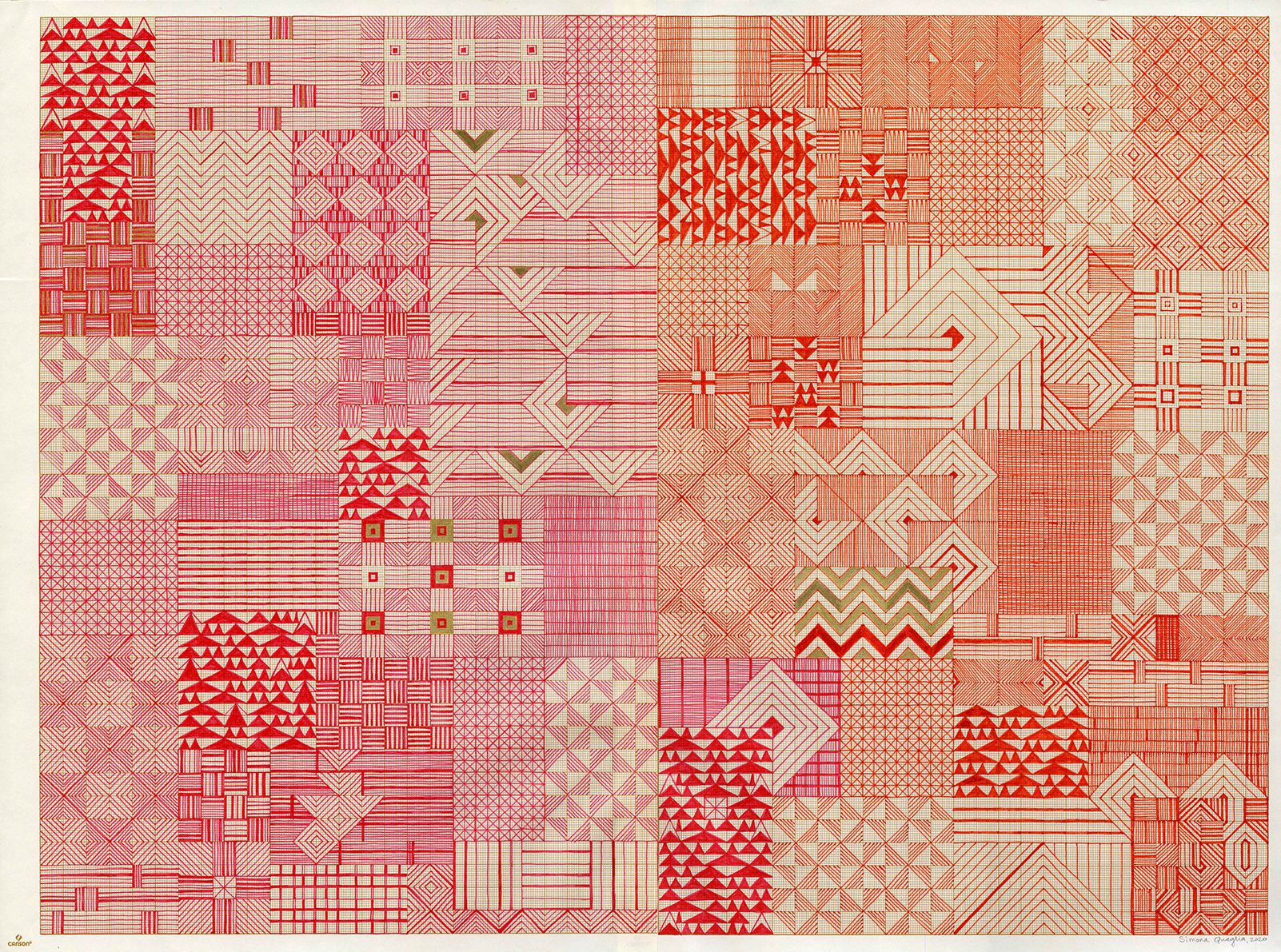

Oh my love we bleed bronze and ruby, 2020. 42x56,5 cm

Oh my love we bleed bronze and ruby, 2020. 42x56,5 cm -

Wish you a path of light, 2019/2020. Inchiostro e pastelli su carta millimetrata. 39,2 x 57,2 cm

Wish you a path of light, 2019/2020. Inchiostro e pastelli su carta millimetrata. 39,2 x 57,2 cm -

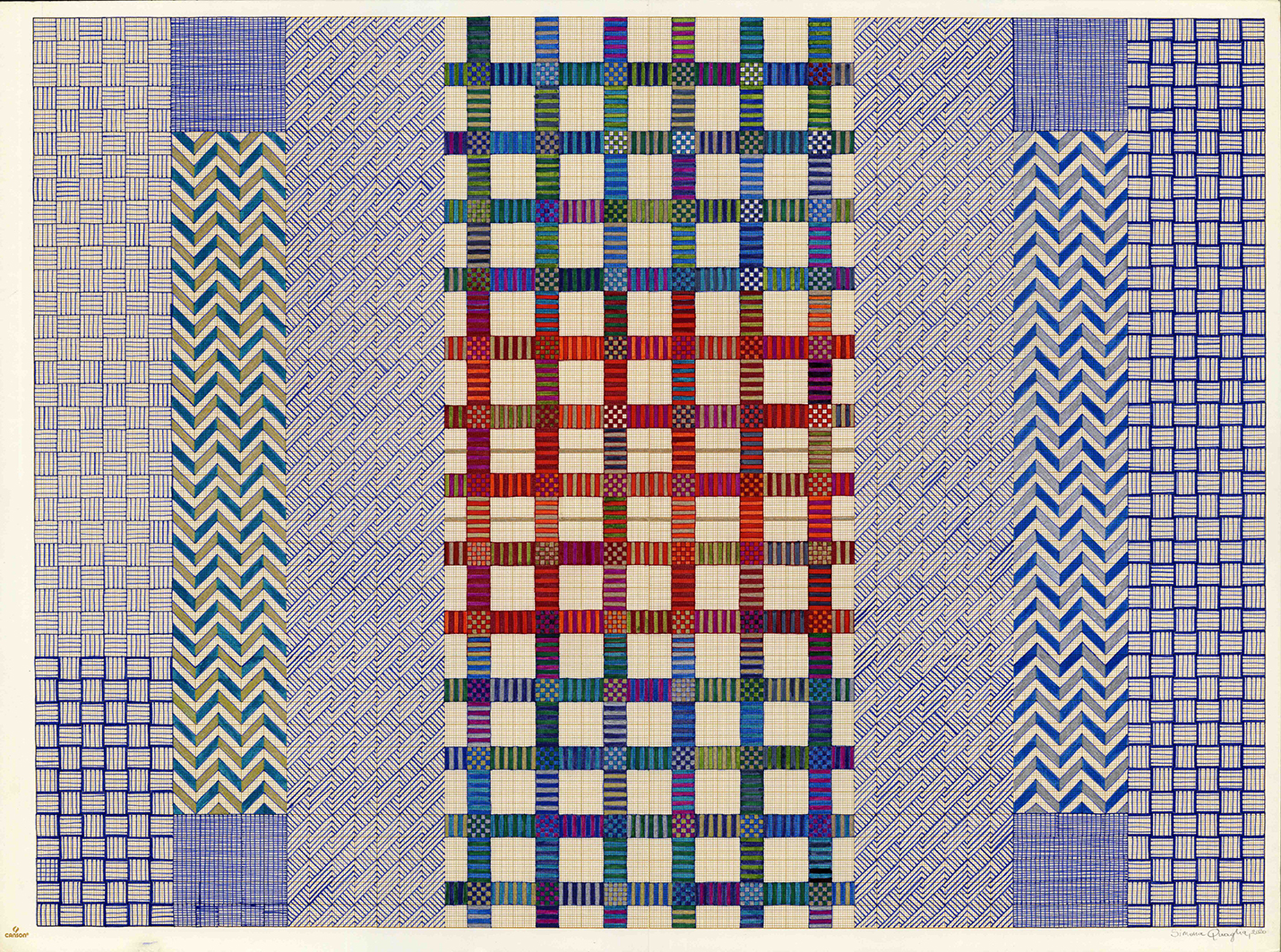

Weaving, 2020. 42x56,5 vm

Weaving, 2020. 42x56,5 vm -

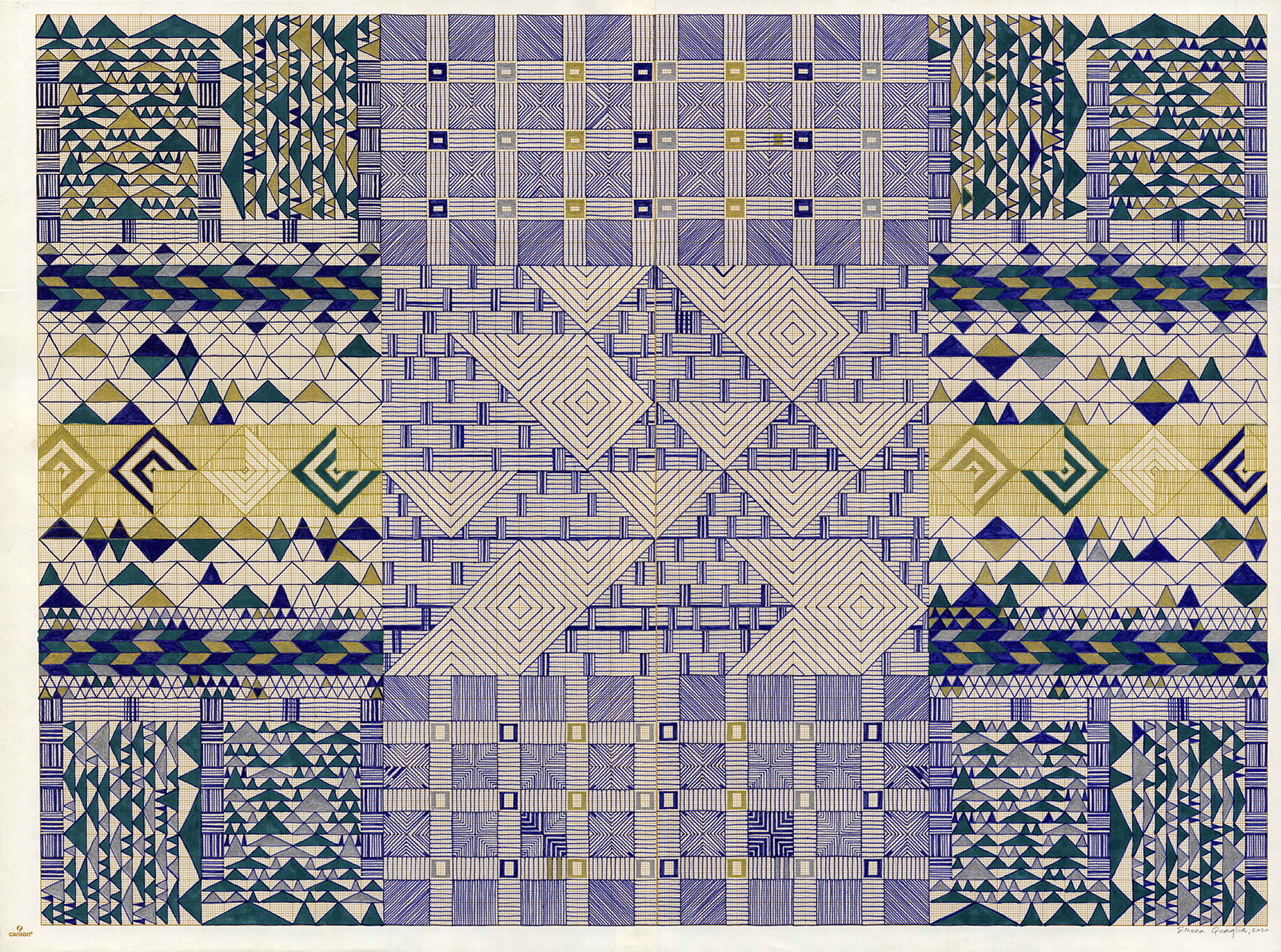

How much longer, 2019/2020. Inchiostro e pastelli su carta millimetrata. 39x57 cm

How much longer, 2019/2020. Inchiostro e pastelli su carta millimetrata. 39x57 cm -

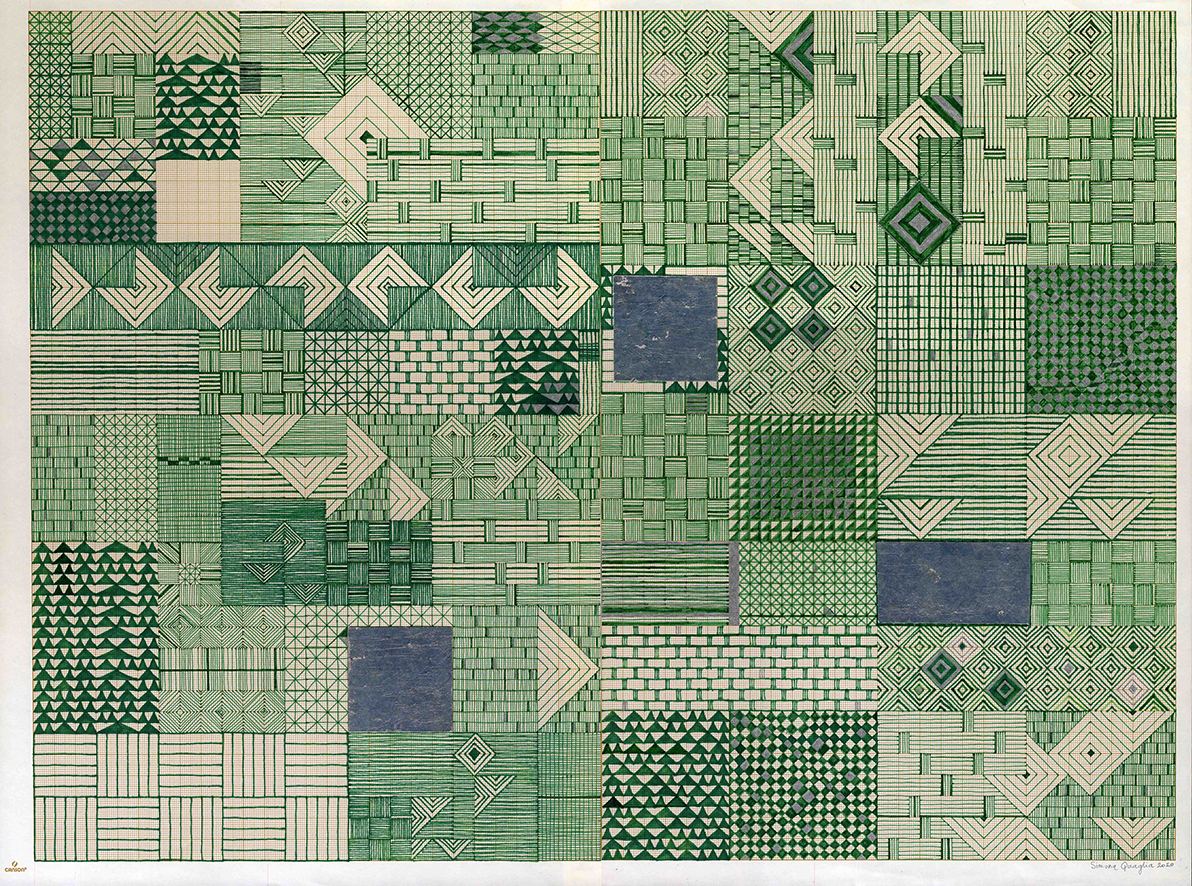

Safe Distance, 2019/2020. Inchiostro e pastelli su carta millimetrata. 39x57,5 cm

Safe Distance, 2019/2020. Inchiostro e pastelli su carta millimetrata. 39x57,5 cm -

I've been told, 2020. 42x56,5 cm

I've been told, 2020. 42x56,5 cm -

The end of us, 2020. 42x56,5 vm

The end of us, 2020. 42x56,5 vm -

Difficult, I. 2020. 42x56,5 cm

Difficult, I. 2020. 42x56,5 cm -

Waterfalls, 2020. 42x56,5 cm

Waterfalls, 2020. 42x56,5 cm -

Maybe quiet possibly, 2020. 42x56,5 cm

Maybe quiet possibly, 2020. 42x56,5 cm -

The monster, 2020. 42x56,5 cm

The monster, 2020. 42x56,5 cm

My own music, 2020. 42x56,5 cm

My own music, 2020. 42x56,5 cm  Cortocircuiti emotivi, 2020. 42x56,5 cm

Cortocircuiti emotivi, 2020. 42x56,5 cm  Deep down in the sea, 2020. 42x56,5 cm

Deep down in the sea, 2020. 42x56,5 cm  Oh my love we bleed bronze and ruby, 2020. 42x56,5 cm

Oh my love we bleed bronze and ruby, 2020. 42x56,5 cm  Wish you a path of light, 2019/2020. Inchiostro e pastelli su carta millimetrata. 39,2 x 57,2 cm

Wish you a path of light, 2019/2020. Inchiostro e pastelli su carta millimetrata. 39,2 x 57,2 cm  Weaving, 2020. 42x56,5 vm

Weaving, 2020. 42x56,5 vm  How much longer, 2019/2020. Inchiostro e pastelli su carta millimetrata. 39x57 cm

How much longer, 2019/2020. Inchiostro e pastelli su carta millimetrata. 39x57 cm  Safe Distance, 2019/2020. Inchiostro e pastelli su carta millimetrata. 39x57,5 cm

Safe Distance, 2019/2020. Inchiostro e pastelli su carta millimetrata. 39x57,5 cm  I've been told, 2020. 42x56,5 cm

I've been told, 2020. 42x56,5 cm  The end of us, 2020. 42x56,5 vm

The end of us, 2020. 42x56,5 vm  Difficult, I. 2020. 42x56,5 cm

Difficult, I. 2020. 42x56,5 cm  Waterfalls, 2020. 42x56,5 cm

Waterfalls, 2020. 42x56,5 cm  Maybe quiet possibly, 2020. 42x56,5 cm

Maybe quiet possibly, 2020. 42x56,5 cm  The monster, 2020. 42x56,5 cm

The monster, 2020. 42x56,5 cm